Secondo l’annuale Rapporto del WEF che prende in esame i risultati dell’Energy Transition Index la transizione energetica prosegue, ma solo il 10% dei Paesi presi in esame mostra progressi “costanti e coerenti” nell’ultimo decennio, mentre è fondamentale radicare il cambiamento nelle pratiche economiche, politiche e sociali in modo che il progresso divenga irreversibile.

L’ultimo decennio ha registrato indiscutibili progressi nella transizione energetica, tuttavia rimane ancora molta strada da compiere.

È il quadro che emerge dal X Rapporto “Fostering Effective Energy Transition 2021” del World Economic Forum (WEF), realizzato in collaborazione con Accenture, che, pur rilevando una tendenza positiva in 92 dei 115 Paesi analizzati, sottolinea come solo 13 di questi abbia fatto progressi costanti nel corso del decennio.

Il Rapporto del WEF è stato rilasciato il 20 aprile 2021 contestualmente al “Global Energy Review 2021” dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) che prevede in aumento le emissioni di CO2 legate all’energia nel 2021, nonostante il rallentamento economico causato dalle misure per il contenimento della pandemia di Covi-19.

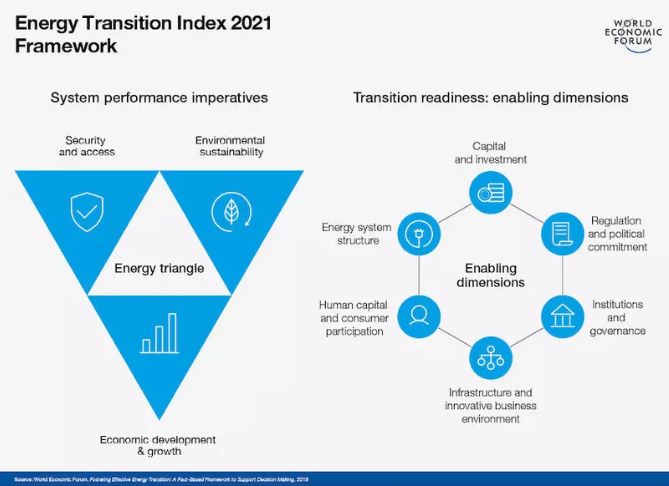

Il Rapporto del WEF riassume i risultati dell’Energy Transition Index (ETI) che valuta le prestazioni dei Paesi, volte alla transizione verso un futuro sistema energetico sicuro, sostenibile, accessibile e inclusivo, aggregando indicatori derivanti da 40 diversi set di dati energetici, economici e ambientali, al fine di fornire una visione completa e basata sui dati del sistema energetico mondiale che può essere monitorato nel tempo.

“Per questa edizione abbiamo apportato alcune modifiche alla metodologia per riflettere il crescente senso di urgenza dei cambiamenti climatici e abbiamo aggiornato alcuni degli indicatori per utilizzare di più i dati effettivamente disponibili – sottolinea i redattori – L’ETI supporta i responsabili delle decisioni con una base di dati trasparente sui progressi e le lacune nella transizione energetica, la complessità di tale transizione e la sua interdipendenza con elementi sociali, politici, ambientali, economici e istituzionali. Uscendo da un 2020 impegnativo e sulla base di discussioni con i principali esperti globali, questa edizione presta particolare attenzione alla componente climatica”.

La Classifica che viene stilata ha lo scopo di consentire ai responsabili politici e alle imprese di identificare il percorso per la transizione energetica e i punti deboli e, conseguentemente, le politiche che debbono essere attuate per attivare i mercati.

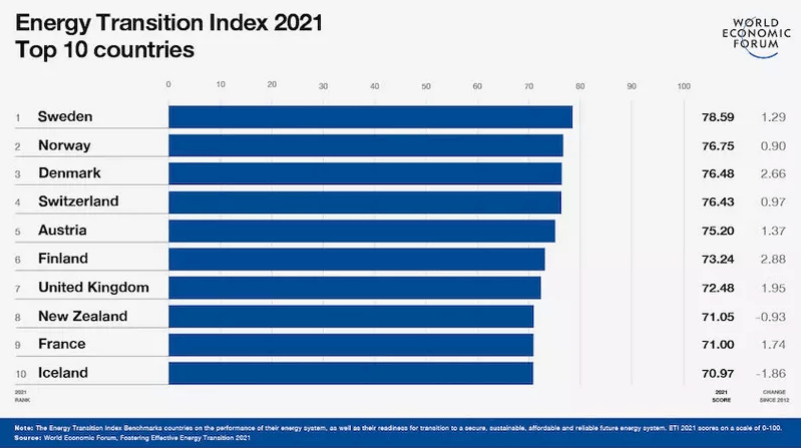

Al primo posto si trova la Svezia, davanti a Norvegia e Danimarca, e sono europei 9 dei primi 10 Paesi più attivi, anche se sono responsabili di appena il 3% delle emissioni globali di CO2 provenienti dalla combustione di fonti fossili, mentre i grandi Paesi inquinatori sono molto più indietro: India (87° posto), Russia (73° posto), Cina (68°), Giappone (37°), Stati Uniti (24°).

L’Italia si colloca al 27° posto, grazie alla quota di fonti rinnovabili nel mix energetico e alla struttura complessiva del sistema energetico con risultati equilibrati in quasi tutte le dimensioni.

Il Rapporto sottolinea che i Paesi meglio posizionati per la decarbonizzazione condividono bassi livelli di sussidi ai combustibili fossili, quadri normativi stabili, ambienti imprenditoriali innovativi in grado di attrarre investimenti e un forte impegno politico per la transizione energetica.

Per aumentare la resilienza della transizione energetica il Rapporto identifica 3 imperativi.

1. Fornire una “transizione giusta” per tutti. La disuguaglianza è in aumento e un ampio consenso degli stakeholder è un prerequisito per la resilienza. La stessa transizione energetica cambierà i flussi di risorse e ripristinerà settori del sistema energetico in modi che, se non pianificati, potrebbero portare a conseguenze indesiderate e lasciare alla deriva intere comunità. I responsabili politici dovrebbero dare la priorità alle misure per sostenere l’economia, la forza lavoro e la società in generale, mentre i Paesi passano a un sistema energetico a basse emissioni di carbonio. Ciò richiederà un approccio inclusivo per valutare la politica energetica e le decisioni di investimento.

2. Accelerare l’elettrificazione e andare oltre.L’elettrificazione e il potenziamento delle energie rinnovabili sono pilastri critici della transizione energetica e devono essere accelerati rapidamente. Tuttavia, per il risultato pieno sono necessari il coordinamento dal lato della domanda e il contributo di altre fonti energetiche. Sono necessari maggiori finanziamenti per la R&S e la collaborazione intersettoriale per decarbonizzare completamente i sistemi energetici, dall’idrogeno verde e dalle tecnologie a emissioni negative all’ottimizzazione della domanda abilitata digitalmente.

3. Raddoppiare la collaborazione tra settore pubblico e privato. Il Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC) delle Nazioni Unite stima che gli investimenti annuali nell’energia pulita e nell’efficienza energetica debbano aumentare di sei volte entro il 2050, rispetto ai livelli del 2015, per limitare il riscaldamento a 1,5 °C (SR15). Nonostante il crescente afflusso di capitali nel settore, permangono significative lacune di finanziamento, in particolare nei mercati emergenti e nelle tecnologie nascenti. La collaborazione tra i settori pubblico e privato, compresa la condivisione del rischio man mano che le soluzioni a basse emissioni di carbonio maturano, attireranno le fonti di capitale diversificate e resilienti necessarie per investimenti pluriennali e pluridecennali nei sistemi energetici.

“Costruire una transizione energetica efficace e resiliente richiede tutti facciano la propria parte – conclude il WEF – Mentre i Paesi cercano di riprendersi dall’impatto di Covid-19, c’è un’opportunità per ripristinare e ripensare il modo in cui alimentiamo le nostre economie, produciamo materiali e persino i modi di viaggiare e vivere. È fondamentale radicare la transizione energetica nelle pratiche economiche, politiche e sociali in modo che il progresso divenga irreversibile”.