Il position paper sulla bioeconomia di REF Ricerche – Laboratorio SPL mette a fuoco i vantaggi dell’uso intelligente dirisorse rinnovabili di origine biologica, indirizzato a logiche di circolarità, a cui ciclo idrico e gestione dei rifiuti naturalmente attengono e che l’ARERA ha il compito di sostenere.

REF Ricerche – Laboratorio Servizi Pubblici Locali ha pubblicato il 2 febbraio 2021 un interessante position paper, scaricabile previa registrazione, dal titolo “La Bioeconomia, l’acqua e i rifiuti: un nuovo modo di produrre e consumare” che analizza il nuovo paradigma socio-economico-ambientale e le sue applicazioni nel ciclo idrico e nella gestione dei rifiuti.

Produrre e consumare in maniera sostenibile non è più un’opzione se si vuole evitare scenari catastrofici che abbiamo finora cercato di esorcizzare, ma che rischiano di diventare una tragica realtà per le prossime generazioni. La pandemia di Covid-19 ha reso ancora più evidente la necessità di ripensare il modello di sviluppo economico in una logica di maggiore attenzione alla sostenibilità e al rispetto ambientale

Per cambiare il modello di sviluppo economico e innescare il cambiamento trasformativo per assicurarsi un futuro sostenibile, la Commissione UE ha adottato nel 2018 la Strategia “Innovare per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l’Europa”.

“La bioeconomia riguarda tutti i settori e i sistemi basati su risorse biologiche (specie animali e vegetali, microrganismi e la biomassa che ne deriva, ivi compresi i rifiuti organici), nonché sulle loro funzioni e principi – afferma la Commissione UE – Comprende e mette in relazione: gli ecosistemi terrestri e marini e i servizi che producono; tutti i settori della produzione primaria che utilizzano e producono risorse biologiche (agricoltura, silvicoltura, pesca e acquacoltura); e tutti i settori economici e industriali che utilizzano risorse e processi biologici per la produzione di alimenti, mangimi, prodotti a base biologica, energia e servizi . Sostenibilità e circolarità devono essere al centro della bioeconomia europea, se si vuole che questa abbia successo. Tali obiettivi promuoveranno il rinnovamento delle nostre industrie, l’ammodernamento dei sistemi di produzione primari, la protezione dell’ambiente e contribuirà a potenziare la biodiversità”.

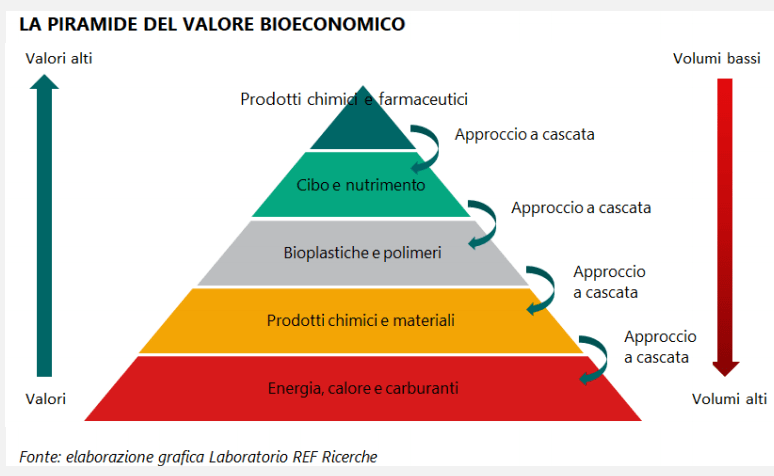

In altre parole, la bioeconomia è un incrocio virtuoso tra sostenibilità ambientale e circolarità economica, in cui la modalità di sfruttamento intelligente di risorse rinnovabili di origine biologica, è indirizzato verso logiche di circolarità, così da non sottrarre risorse agli utilizzi primari, quali l’alimentazione, ma piuttosto massimizzando, il riutilizzo attraverso l’innovazione tecnologica e il cambiamento dei comportamenti degli attori coinvolti, imprese, istituzioni e cittadini-consumatori.

“Più specifico di quello di green economy, utile nell’indicare le cause, meno nel ricercare soluzioni – si afferma nel paper di REF Ricerche – il paradigma di bioeconomia va oltre anche quello di circular economy”.

In Italia, le strategie per l’attuazione della bioeconomia sono elaborate dal Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV), insediato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, dopo l’adozione della nuova Strategia UE, ha redatto nel 2019 “Bioeconomy in Italy” (BIT) che mira ad offrire una visione condivisa delle opportunità economiche, sociali ed ambientali e delle sfide connesse all’attuazione di una Bioeconomia italiana radicata nel territorio.

Secondo l’ultimo Rapporto (2020) della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, le attività connesse alla bioeconomia hanno un peso significativo: nel 2018 hanno generato un valore della produzione pari a circa 345 miliardi di euro (10,2% sul totale della produzione), occupando oltre due milioni di lavoratori (8,1% sul totale degli occupati). Il peso del ciclo idrico e del servizio rifiuti sul valore della produzione si attesta, rispettivamente, al 3,5% e al 2%.

Bioeconomia e ciclo idrico

Se si guarda al solo servizio idrico, sottolineano i ricercatori del Laboratorio SPL, allora la circolarità è insita nella sua stessa natura. Le diverse fasi che lo compongono (dalla captazione, alla adduzione, alla potabilizzazione, sino alla depurazione e alla restituzione all’ambiente) definiscono un circuito chiuso, circolare per l’appunto, in grado di autoalimentarsi senza generare esternalità negative. L’impatto ambientale in termini di emissioni di CO2 è dunque poco significativo e l’input che entra a sistema (cioè l’acqua prelevata da falde o derivante da fonti idriche superficiali) è di per sé una risorsa biologica rinnovabile, in linea con la definizione di bioeconomia. È proprio in termini di trattamento delle acque reflue che si concentra il dibattito europeo, con particolare focus sul recupero di nutrienti organici quali fosforo, azoto e potassio.

Un altro aspetto di primario interesse è relativo al trattamento dei fanghi di depurazione, i quali presentano elevate potenzialità di riutilizzo quando classificati come rifiuto organico, quindi accreditati delle medesime potenzialità di riutilizzo di quest’ultimo. Quando non vengono smaltiti, infatti, i fanghi di depurazione possono essere riutilizzati in agricoltura sia in modo diretto (spandimento) che indiretto (cioè come fertilizzanti – o compost – in sostituzione alla concimazione chimica). Inoltre, se sottoposti a trattamenti anaerobici, possono produrre biogas, a sua volta impiegabile per la generazione di energia elettrica o di biometano. Se all’interno dei fanghi sono contenute sostanze pericolose, invece, si procede allo smaltimento in discarica o all’incenerimento

Infine, un ruolo da timoniere nella transizione del servizio idrico integrato verso un modello di bioeconomia è rappresentato dalla regolazione nazionale. Su questo fronte è intervenuta anche l’Autorità di regolazione (ARERA) che ha stabilito degli standard generali per premi o incentivi in caso di rispetto di obiettivi di riduzione degli impatti ambientali (qualità tecnica), oppure penalità in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi medesimi. Anche il nuovo metodo tariffario idrico suggerisce una sempre maggior attenzione alla bioeconomia, promuovendo un coefficiente di sharing per le attività che contribuiscono al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale.

Quindi, sul versante del ciclo idrico le opportunità per la bioeconomia sono molteplici, ma non ancora pienamente sfruttate. Spinte agli investimenti grazie ai fondi europei e adeguamento della normativa potranno risultare la chiave di volta per un settore strategico per la sostenibilità ambientale.

Bioeconomia e ciclo dei rifiuti

A differenza del settore idrico, chiuso e circolare per definizione, la gestione dei rifiuti presenta una trasversalità intrinseca con tutti gli altri settori produttivi: si potrebbe infatti affermare che qualunque bene materiale, terminato il suo ciclo di vita, si trasforma in rifiuto, con un importante distinguo, dal momento che non tutte le categorie merceologiche, anche se sottoposte a riuso, recupero o riciclo, possono essere considerate degli input bioeconomici.

Il “Pacchetto Economia Circolare”, recepito nell’ordinamento nazionale dal Dlgs. 116/2020, illustrato nelle Direttive 849/2018, 850/2018, 851/2018 e 852/2018, adottate pone degli obiettivi sfidanti in termini di riciclaggio e riduzione dello smaltimento in discarica. Per quanto concerne i rifiuti da imballaggio i cui materiali sono afferenti alla bioeconomia, l’intento è aumentare il riciclo della carta al 75% entro il 2025 e all’85% entro il 2030, e accrescere il riciclo del legno al 25% entro il 2025 ed al 30% entro il 2030. Inoltre, entro il 31 dicembre 2023, dovrà essere assicurata, da parte di tutti gli Stati Membri, la raccolta differenziata di tutti i rifiuti organici, termine anticipato dal Dlgs. 116/2020 al 31 dicembre 2021.

Come attesta anche l’ultimo Rapporto sui rifiuti urbani dell’ISPRA, presentato lo scorso dicembre, la raccolta differenziata della frazione organica, del legno e della carta si caratterizza per un trend crescente.

I rifiuti organici differenziati possono essere trattati in due modi:

– da una parte, mediante impianti di compostaggio, con successivo riutilizzo in agricoltura (più dell’80% dei rifiuti che entra negli impianti di compostaggio è costituito da frazione umida e verde);

– dall’altra, tramite il trattamento integrato prima anaerobico e poi aerobico, in grado di produrre digestato per il compostaggio e al contempo biogas da fonti rinnovabili, che se sottoposto ad un ulteriore processo di upgrading (separazione della CO2) può essere trasformato in biometano.

In materia di trattamento, viene sottolineata la notevole diversità tra Nord e Sud Italia, a causa di un significativo gap impiantistico.

Un sostegno alla bioeconomia nel settore dei rifiuti in Italia è atteso dall’ARERA, cui sono state assegnate le funzioni di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani, attraverso il metodo tariffario rifiuti (MTR). Come per il servizio idrico integrato, il regolatore dovrà intraprendere un percorso volto a garantire la sostenibilità ambientale, assicurando in particolare “l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea” e garantendo “adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione”, aspetti questi che individuano un supporto allo sviluppo della bioeconomia: un sostegno alla realizzazione degli impianti necessari per centrare i target comunitari di riciclaggio e un incentivo allo svolgimento di un servizio di qualità, quale elemento imprescindibile per massimizzare il riciclaggio e la minimizzazione degli scarti.

Le misure ricomprese nel MTR rappresentano solo un primo passo nel sostegno della regolazione all’economia circolare. La strada per sfruttare appieno le potenzialità del settore per la bioeconomia è ancora lunga e dovrà passare per una regolazione degli impatti ambientali (qualità tecnica) e indicatori per misurare le performance delle gestioni, in forte sinergia con la regolazione del servizio idrico.

La regolazione, attraverso adeguati indicatori di qualità tecnica legati in particolare alla qualità e alla copertura della raccolta differenziata oltre che alla percentuale di materiale riciclato utilizzato nelle fasi della raccolta, potrebbe incentivare, o almeno favorire, processi di simbiosi industriale e di collaborazioni innovative tra le aziende dei due settori, in modo tale che i rifiuti prodotti dalle une vengano valorizzati come materie prime dalle altre. Si verrebbe così a ridurre la necessità di utilizzare materie prime vergini favorendo la chiusura del ciclo dei materiali anche all’interno di distretti e/o reti di imprese che pongano le utilities come soggetti attuatori di una cabina di regia capace di assicurare il raggiungimento di determinati obiettivi legati alla circolarità e alla sostenibilità ambientale.

Infine, le utilities che si stanno posizionando come operatori leader nell’economia circolare stanno investendo nell’impiantistica di lavorazione e riciclo dei rifiuti raccolti, spesso acquisendo società e impianti già esistenti (con i relativi mercati “locali”), puntando soprattutto a generare “materie prime seconde” di buona qualità ed in grado di essere vendute a condizioni competitive.

“Oltre a cogliere i benefici dell’economia circolare e della transizione digitale nell’ambito dei servizi pubblici direttamente gestiti, da una parte trasformando in ricavi gli attuali costi e dall’altra migliorando la qualità ambientale dei servizi stessi – concludono i ricercatori – avranno anche l’opportunità di sviluppare nuovi modelli di business accanto alle aziende industriali dei settori produttivi, evolvendo dalla logica di fornitore di servizi di base ‘accessori’ (commodities) a quella di fornitore di soluzioni integrate nei processi industriali ‘core’ “.

1 commento

I sistemi integrati digestione/compostaggio producono solo il 15% del compost mentre gli impianti di compostaggio il 30% di quanto entra. Ossia per estrarre energia perdiamo la metà del recupero possibile di materia…